七月的凉山州雷波县黄琅镇,细雨蒙蒙,山路蜿蜒。一群身着橙色志愿服的四川农业大学学子,手持问卷,走村入户,与村民促膝长谈——他们此行,正是为了解码劳务输出大镇黄琅在城乡融合与生态保护双重背景下的‘人-地-业’困局。”

图为三海村的一隅

凉山州雷波县黄琅镇,是青壮年外出务工比例居高不下的典型民族地区劳务输出地。劳动力的大规模、持续性转移,在带来增收的同时,也深刻重塑着乡村——田间耕作更多依赖留守老人妇女,‘空心化’隐忧浮现;土地如何高效利用、特色产业何以培育,成为亟待破解的难题。 四川农业大学公共管理学院“‘彝’路生花·明炬”团队共15人,紧扣这一‘人走地闲’的系统性困局,团队分为线下、线上两组,7人于7月5日奔赴此地,聚焦城乡融合背景下劳动力转移的动因、影响及可持续生计路径,深入三海村开展为期一周的扎实调研,8人在线上分析整理调研获得的数据。

调研期间,团队深入剖析城乡融合浪潮下凉山彝区乡村的‘人地关系’变迁。他们围绕外出务工的规模、流向、收入及其对家庭结构、生活状况、土地利用如耕种意愿、流转瓶颈等的连锁效应,通过 ‘叩开一户户家门,倾听村民心声’、与村干部及驻村工作队深入讨论、实地观察‘谁在耕种土地’ 等方式,全面收集资料,为理解彝区在城乡融合中的发展动态提供了多维视角。

图为实践队队员采访当地村民婆婆

图为实践队队员采访当地村民爷爷

“我们这儿土薄石头多,种玉米最稳当,但是大家都种就不挣钱,我自己家种了点枇杷,但是今年外面的人(游客)比往年子少,种的枇杷也卖不出去了,本钱都赚不回来哦。”调研过程中一位卖枇杷的婆婆摩挲着双手感叹。

图为实践队队员采访卖枇杷的婆婆

行走在黄琅镇湖畔的田埂上,国家4A级旅游景区马湖的碧波倒映着葱郁群山,湖面如一块温润的翡翠。这抹澄澈守护不易——2024年底,雷波县为保护马湖环境拆除了沿湖百余家违建农家乐。环保举措让湖山重归清朗,却也悄然改变着湖畔村镇的经济脉络:实践队员们目之所及,坡地上连片的玉米林随风翻浪,零星的枇杷树在石缝间顽强生长。当昔日采购农货的农家乐纷纷退场,婆婆家滞销的枇杷、大叔家积压的玉米,成了环保转型期最具体的阵痛。

同学们深切感受到,当青壮年外出务工抽离了乡村活力,马湖环保举措又意外收紧了本地市场——双重压力下,乡亲们虽珍视绿水青山,却也急切盼着地里的收成能更值钱些。他们认真记录下这些朴素的愿望:比如,能否为耐旱稳产的玉米找到深加工或规模化种植的出路?如何帮农户提升果树管护技术,结出更优质的果子?哪怕产量不高,能否通过诚信种植的故事,让山里的农产品被山外看见?更重要的是,如何在守护生态、提升土地价值的基础上,创造有吸引力的本地就业机会,让远行的脚步有归途,让乡村重聚人气与活力?同学们相信,立足脚下的土地,用耐心和巧思盘活现有资源,乡亲们的汗水定能浇灌出更甜的日子。

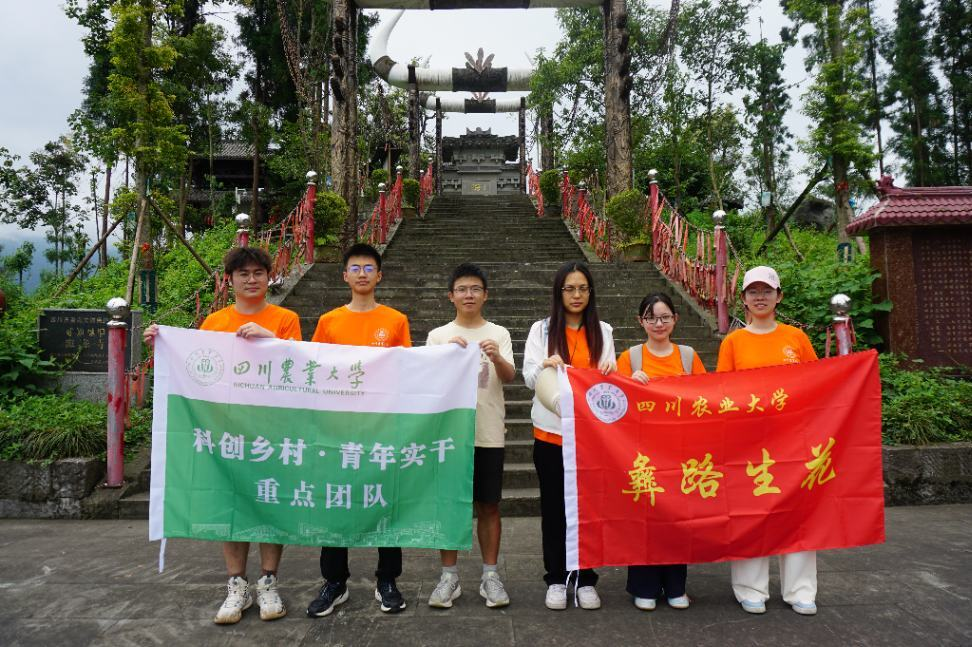

图为实践队在马湖金龟岛海龙寺孟获殿合影

一周的凉山之行,短暂却充实。明炬队的队员们用脚步丈量土地,用真心倾听民声,不仅收获了宝贵的一手资料和深刻的实践感悟,更将青春的热情与智慧播撒在黄琅镇的青山绿水间。调研虽已结束,但思考与实践仍在继续。一份立足公共管理视角、旨在破解‘人走地闲’困局、连接政策与民生的‘青春方案’正在成形。他们深知,凉山黄琅镇的振兴之路漫长,需统筹‘外出者’的权益与‘留守者’的期盼,协调生态保护、土地活化与产业培育。